Ещё летом 1935 г. О.Ю. Шмидт поручил проработку высадки научной партии на Северный полюс выдающемуся полярному лётчику М.В. Водопьянову. 21 августа 1935 г. Водопьянов подготовил первый вариант проекта полёта и посадки самолётов на Северный полюс. В дальнейшем проект полёта на Северный полюс на самолётах был принят как основной. Тем не менее параллельно Главным управлением ГВФ прорабатывался полёт на Северный полюс на дирижабле.

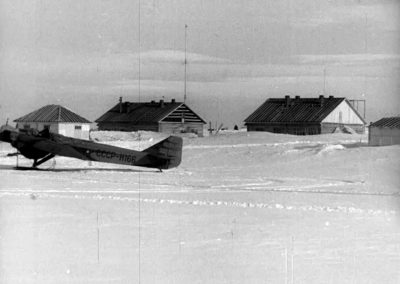

С весны 1936 г. подготовка экспедиции приобрела официальный статус. Для основной базы экспедиции был выбран самый северный остров архипелага Земля Франца Иосифа – о. Рудольфа. С наступлением навигации на туда доставили необходимое оборудование и под руководством И.Д. Папанина построили базу и аэродром, способный принимать тяжёлые машины.

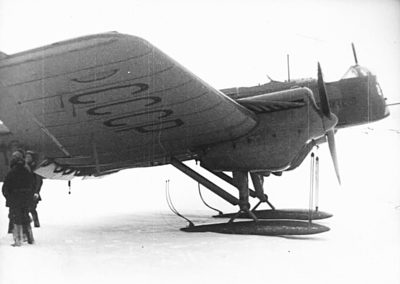

В качестве основного транспортного средства определили четыре тяжёлых самолёта АНТ-6А (модификация бомбардировщика ТБ-3), а также вспомогательный самолёт Р-6 (АНТ-7).

Решающее Постановление Политбюро последовало 14 февраля 1937 г., в соответствии с которым экспедицию в район Северного полюса намечалось провести в марте-апреле 1937 г. Руководителем был утверждён О.Ю. Шмидт, начальником полярной авиации – М.И. Шевелёв, командиром авиаотряда – М.В. Водопьянов. Был назван и персонал станции: начальник – И.Д. Папанин, радист – Э.Т. Кренкель, гидролог-гидробиолог – П.П. Ширшов, астроном-магнитолог – Е.К. Фёдоров.

22 марта 1937 г. с Центрального аэродрома Москвы поднялись в воздух и взяли курс на север пять самолётов, которые пилотировали полярные лётчики М.В. Водопьянов (СССР Н-170), А.Д. Алексеев (СССР Н-172), И.П. Мазурук (СССР Н-169), В.С. Молоков (СССР Н-171) и П.Г. Головин на самолёте-разведчике АНТ-7 (СССР Н-166).

21 мая флагманский самолёт М.В. Водопьянова, на котором летели 13 членов экспедиции, в том числе О.Ю. Шмидт и четыре полярника дрейфующей станции совершил посадку в районе Северного полюса. Через несколько дней на льдину сели остальные самолёты экспедиции.

За 274 суток полярники провели большой объем работ, результаты которых были уникальны. Дрейф льдины с лагерем СП составил в генеральном направлении 2200 км со скоростью 8 км/сут., а суммарный – 2850 км со скоростью 10 км/сут. Размер льдины при открытии станции был 3200×1600 м, а ко времени сворачивания станции произошел практически полный разлом ледяного поля. Станция была закрыта 19 февраля 1938 г.

Опыт работы первой станции СП показал возможность выполнения научных наблюдений в Северном Ледовитом океане в течение длительного времени с использованием в качестве платформы дрейфующей льдины, а в качестве основного транспортного средства – авиации. Таким образом, был отработан принципиально новый метод научных исследований, получивший самое широкое развитие уже после Великой Отечественной войны.